こんにちは!つなぐホームページのwebデザイナー神原キサコです。

「企業理念が伝わる」ホームページを制作をしています。

神原キサコの制作カフェでは、ホームページの活用方法の具体的な方法や成功事例を紹介しています。

たくさんの方に読んでいただけるよう、分かりやすい表現を心がけています。

ぜひコーヒー片手にリラックスして読んでみて下さいね!

いつもつなぐホームページをご利用いただき、誠にありがとうございます。

つなぐホームページのWEBデザイナー、神原キサコです。

今週もよろしくお願いします!

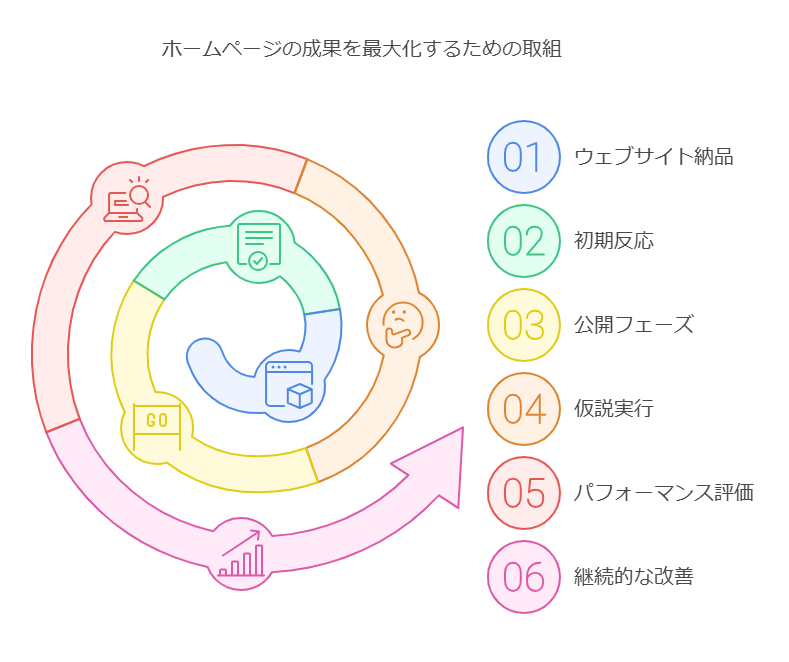

ホームページ公開は、ゴールではなく、成果を生み出すための「スタート」

先日、ある製造業のお客様に、ホームページを納品しました。「想いがしっかり詰まったホームページになりました。当社の強みがよく分かるので、お客様からの問い合わせが期待できそうです!」と、大変ありがたいお言葉をいただきました。

しかし、ホームページは完成して終わりではありません。むしろ、公開してからが、真の意味で「仕事をする」段階の始まりなのです。 作成段階で立てた仮説が正しかったのか、狙い通りの効果が出ているのかを検証し、改善を繰り返していくことで、初めてホームページは真価を発揮します。

この製造業のお客様にも、「ホームページを作ってから、お客様がどのように受け取り、問い合わせをしてくるのか、その状況を確認しながら軌道修正を図っていくことが重要です。パフォーマンスを最大化するためには、継続的な運用が欠かせません」とお伝えしました。😌

つまり、ホームページは「作って終わり」ではなく、公開した段階では、まだ「仮説を実行に移しただけ」の状態です。 その仮説を検証し、改善していくための「PDCAサイクル」を回して初めて、ホームページはビジネスの成長に貢献する強力なツールとなるのです。

製造業における、ホームページ運用のPDCA🧐アクセス数と検索キーワードから見える、顧客の真のニーズ

この製造業のお客様のケースを例に、ホームページ運用のPDCAサイクルについて具体的に解説します。

まず、ホームページ公開後にチェックすべき重要な指標は、「アクセス数」と「検索キーワード」 です。このお客様は、「特殊プレス加工」 と 「短納期対応」 を強みとしていました。そのため、ホームページ設計の段階で、「特殊プレス 短納期」といったキーワードで検索されることを想定し、コンテンツを作成しました。冒頭の製造業のお客様における、ホームページ運用の前提を整理しましょう。

強み→特殊プレス加工、短納期対応

この会社は、他社では難しいとされる特殊なプレス加工技術と、短納期対応を強みとしています。この強みをホームページで訴求することで、ターゲット顧客からの問い合わせ増加を狙います。

ターゲット→プレス工程で困っている製造業、特に特殊なプレス加工を必要とする企業

特に、自社では対応できない、あるいは外注先を探している、特殊なプレス工程で課題を抱える製造業をターゲットとしています。

顧客ニーズ→緊急性が高く、短納期対応を求めている

ターゲット顧客は、通常のプレス加工では対応できない、あるいは短納期対応が可能な外注先を探しています。特に「納期が迫っている」など、緊急性の高いニーズを持っていることが想定されます。

期待される効果→緊急性が高い案件の受注(=単価交渉が有利になる)

「特殊プレス 短納期」というニーズを持つ顧客からの問い合わせを増やし、緊急性が高い案件を受注することで、価格競争に巻き込まれず、適正な価格で取引できることを期待しています。

この前提条件のもと、アクセス数と検索キーワードを分析することで、以下のような検証が可能になります。

アクセス数→想定していたターゲット層からのアクセスがあるか?

ホームページ全体のアクセス数を確認し、ターゲットとする製造業、特に特殊プレス加工や短納期対応を必要としている企業からのアクセスがあるかを確認します。アクセス数が少ない場合は、ターゲット層への認知度向上のための施策(例:業界専門誌への広告掲載、関連キーワードでのSEO対策強化など)を検討する必要があります。

検索キーワード→「特殊プレス 短納期」といった、狙い通りのキーワードで検索されているか?

実際にユーザーがどのようなキーワードでホームページに訪れているのかを確認します。「特殊プレス 短納期」といった、想定していたキーワードで検索されていれば、ホームページの内容とユーザーのニーズが一致していると考えられます。

検索キーワード→想定していなかったキーワードで検索されていないか?(新たな顧客ニーズの発見)

「特殊プレス 修理」「特殊プレス メンテナンス」など、想定していなかったキーワードで検索されている場合、新たな顧客ニーズを発見できる可能性があります。これらのキーワードを分析することで、新たなビジネスチャンスに繋がる可能性があります。

検索キーワード→「特殊プレス 加工できない」「特殊プレス 困った」等のキーワードで検索されているか?

「特殊プレス 加工できない」「特殊プレス 困った」といった、より具体的な課題を示すキーワードで検索されている場合は、現状、自社の強みである特殊プレス加工技術や短納期対応が十分に伝わっていない、もしくは緊急性の高いニーズに応えられていると思われていない可能性があります。トップページやサービス紹介ページで、緊急性の高いニーズにも応えられる点をより明確に打ち出すなどの改善を検討します。また、「短納期の依頼事例」のようなコンテンツを充実させると、効果的でしょう。

狙ったキーワードで流入が少ない場合は、コンテンツの見直しや、SEO対策などの対応が必要になります。

ホームページ運用のPDCA🧐具体的な進め方

ホームページの成果を最大化するためには、間違いなく運用が鍵を握ります。市場環境やお客様のニーズは日々変化するため、常に柔軟に対応し、改善を繰り返していくことが求められます。

現状把握:アクセス数、問い合わせ数(メール、電話、来店)を「全社員」で共有

ホームページ運用初心者の方は、まず月に1回、ホームページのアクセス数、HP経由のメール件数、電話件数、そして実来店数を全社員で共有することから始めましょう。

HP経由のメール件数は計測しやすいですが、電話や実来店数は、ホームページの効果が現れていても、気づきにくいものです。「ホームページを見た」というお客様の声を、確実に拾い上げる仕組み作りが重要です。

例えば、電話を受ける事務員の方や、接客を担当する営業チームが、お客様との会話の中で「ホームページをご覧になりましたか?」と一言添えるだけでも、効果測定の精度は格段に向上します。

全社員で定期的に成果を確認する時間を作ることで、お客様の反応を共有し、ホームページの効果を「見える化」することができます。

分析:アクセス数等の増減と、問い合わせ内容の関連性を探る

現状を把握したら、次に、ホームページのアクセス数等の増減が、メール、電話、来店数、そして問い合わせ内容にどのような影響を与えているかを分析します。

- アクセス数は増えているのに、問い合わせ数が増えないのはなぜか?

- 特定のキーワードからの流入が多いが、問い合わせに繋がっていないのはなぜか?

- 想定していなかった問い合わせが増えているのはなぜか?

これらの疑問を、データに基づいて検証していくことで、改善のヒントが見えてきます。

計画:戦略的なコンテンツ発信と、具体的な行動計画を立案

分析結果に基づき、ホームページで訴求する商品やサービスを戦略的に決定します。例えば、先ほどの製造業のお客様の場合、「特殊プレス加工」に関する問い合わせを増やすために、その技術の優位性や導入事例を詳しく紹介するコンテンツを拡充する、といった具合です。

そして、その計画を実行するための具体的な行動計画を立てます。

- 「特殊プレス加工」の事例紹介ページを作成し、トップページから誘導する

- 「特殊プレス加工」に関する技術ブログを週に1回更新する

- 「短納期対応」をアピールする動画を制作し、YouTubeにアップする

- 関連する業界の展示会で、ホームページへ誘導するQRコード付きのチラシを配布する

- SNSで「#特殊プレス加工」「#短納期」などのハッシュタグをつけて積極的に情報発信する

このように、具体的な施策を立案し、実行に移します。

実行:計画に基づき、コンテンツの改善、情報発信を実行

立案した計画に基づき、コンテンツの改善や情報発信を実行します。例えば、「特殊プレス加工」の事例紹介ページを作成したり、技術ブログを定期的に更新したりします。

検証:効果測定と、次の改善へ

実行した施策の効果を測定し、次の改善へと繋げていきます。例えば、「特殊プレス加工」の事例紹介ページを追加した後、そのページへのアクセス数や、問い合わせ内容に変化があったかを確認します。

中小企業こそ、ホームページのPDCA運用で、ライバルに差をつける

このような現状把握・分析・計画・実行・検証を繰り返し、PDCAサイクルを回していくことで、ホームページは「集客装置」として、その真価を発揮します。

多くの中小企業のホームページは、まだまだ改善の余地があります。「作って終わり」ではなく、継続的なPDCA運用によって、ホームページを「育てる」意識を持つことが、競合他社との差別化、そしてビジネスの成長へと繋がるのです。

ご参考になれば幸いです。(^_^)

当メールマガジンでは、今後もホームページ活用方法について、具体的な打ち手や成功事例、効果的な運用ノウハウなどを交えながら、皆様のビジネスに役立つ情報を提供して参ります。これらの情報が、皆様のホームページのアクセス数や問い合わせ数の増加、そしてビジネスの成長に貢献できれば幸いです。

それでは、今週も一緒に頑張りましょう!最後までお読みいただき、ありがとうございました。