みなさん、こんにちは。

経済産業省推進資格のITコーディネータ(認定番号0104242013C)の島田慶資です。

本日は、ホームページ制作会社の経営者として、中小企業のホームページでお困りの経営者もしくは経営幹部の方に向けて、わかりやすく丁寧にホームページの作り方について情報提供したいと思います。

ホームページを作るとき、多くの経営者の方が様々な不安や疑問を抱えていらっしゃいます。

例えば、 「ホームページを作って、きちんと集客できるだろうか」 「制作時のコストはどのくらいかかるのか」 「維持管理のコストはどうなるのか」 「作った後の運営方法はどうすればよいのか」 「更新の方法は何があるのか」 このような疑問は、初めてホームページを作る方にとってはごく自然な不安です。

そこで本記事では、これらの疑問に一つ一つ丁寧にお答えしていきます。

私の長年の経験と実績に基づいて、具体的な事例を交えながら、わかりやすくご説明していきたいと思います。

👉 ホームページ制作のコストについて知りたい方は、こちらのホームページ制作費用の完全ガイド2025もぜひご覧ください。

目次

1. ホームページの仕組み

1.1.インターネット上の「お店」作り

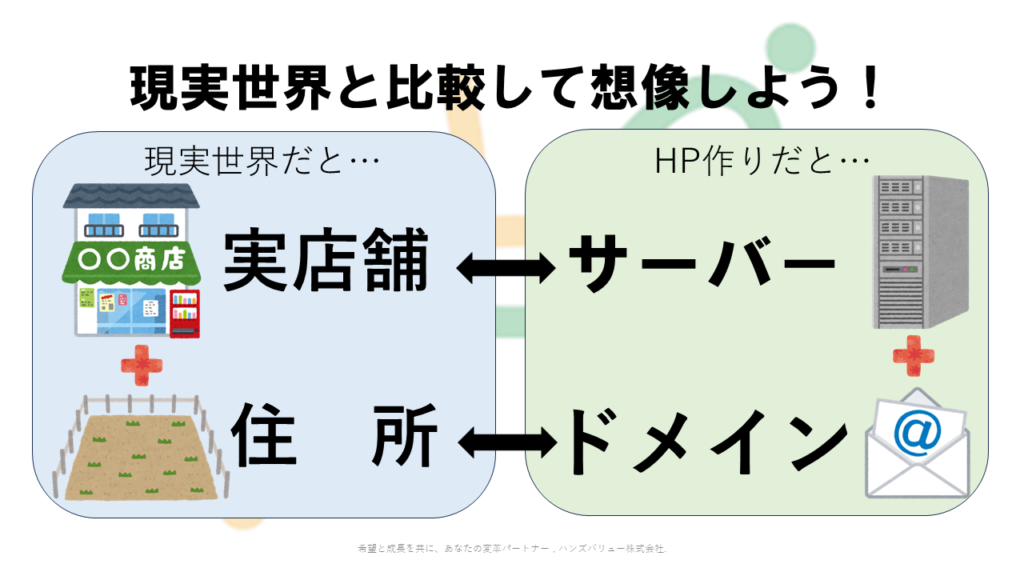

ホームページを作るということは、インターネット上にお店を出すようなものです。実際の店舗と同じように、「実店舗」と「住所」が必要になります。

インターネットの世界では、

- 「実店舗」はサーバーと呼ばれるコンピュータ

- 「住所」はドメインと呼ばれるホームページの名前

になります。ホームページを作るためには「実店舗」と「住所」が必要となり、ここに費用が必要となります。(後述しますが、初期費用ゼロ円で年間維持費1万円程度の経費感となります。)

1.2. ホームページが見られる仕組み

お客様がスマートフォンでホームページを見るときの流れを説明します。

- お客様がGoogleで検索する

- 見たいホームページをタップする

- ドメイン(住所)を手がかりに、サーバー(場所)にアクセスする

- サーバーから情報が送られ、画面に表示される

つまり、ホームページを作るには必ず「サーバー」と「ドメイン」が必要となります。

● 初期費用を抑えてホームページを作る方法

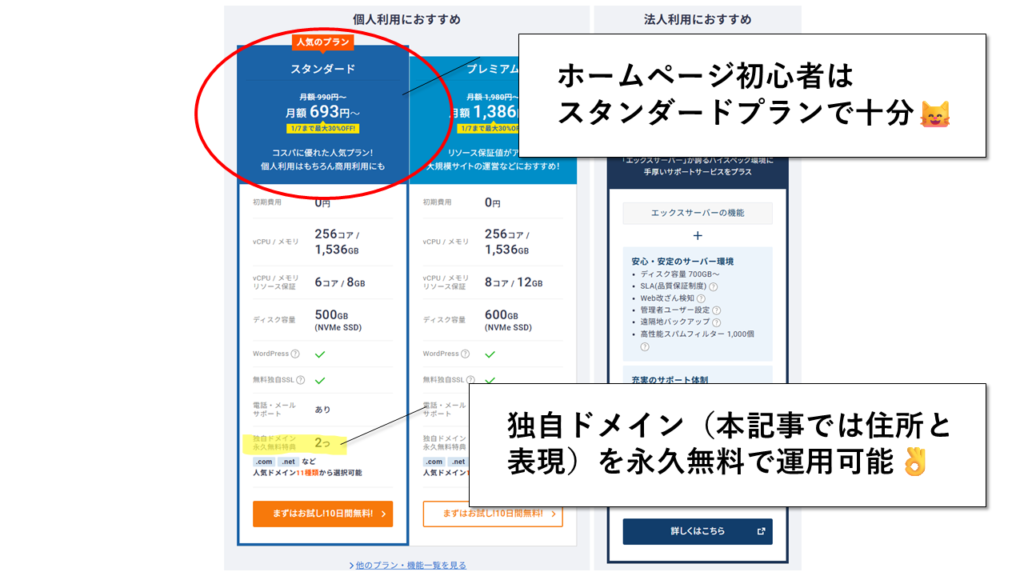

ホームページ作りを手軽に始めるなら、レンタルサーバーの利用がお勧めです。当社で推しているレンタルサーバー屋さん「エックスサーバー」なら月額880円から利用できます。しかも独自ドメインが永久無料でついてきます。

当社でもエックスサーバーを採用して、安定性を重視して最上位の「ビジネスプラン」で運用しています。ただし、まずはホームページを作ってみて試してみたいという方は、スタンダードプランで十分だと思います。

2. 自分でホームページを作るために絶対に必要な2つのもの(ドメインとサーバー)

ホームページを自分で作るために必要なものといえば、写真や文章、動画、SNSアカウントなど、様々なものを思い浮かべることでしょう。普段見ているホームページには、PDFが掲載されていたり、写真や文章が並び、最近では動画も増えてきています。

そのため、初めてホームページを作ろうとする方は、このような素材が必要だとお考えになるはずです。しかし、これだけではホームページを作ることはできません。

「ホームページの仕組み」でご説明した通り、実際に必要なのは独自ドメインとサーバーの2種類です。このドメインとサーバーは、それぞれドメイン業者とサーバー業者が販売しています。

ただし、当社が推している「エックスサーバー」のようなレンタルサーバー会社では、ドメインも販売しており、レンタルサーバーを契約することで使い勝手の良いサービスを提供しています。余計な設定を不要にしているサーバー会社も多いので、初心者の方には、レンタルサーバー会社を選び、そこで販売している独自ドメインを購入する方が便利です。

2.1. ドメイン

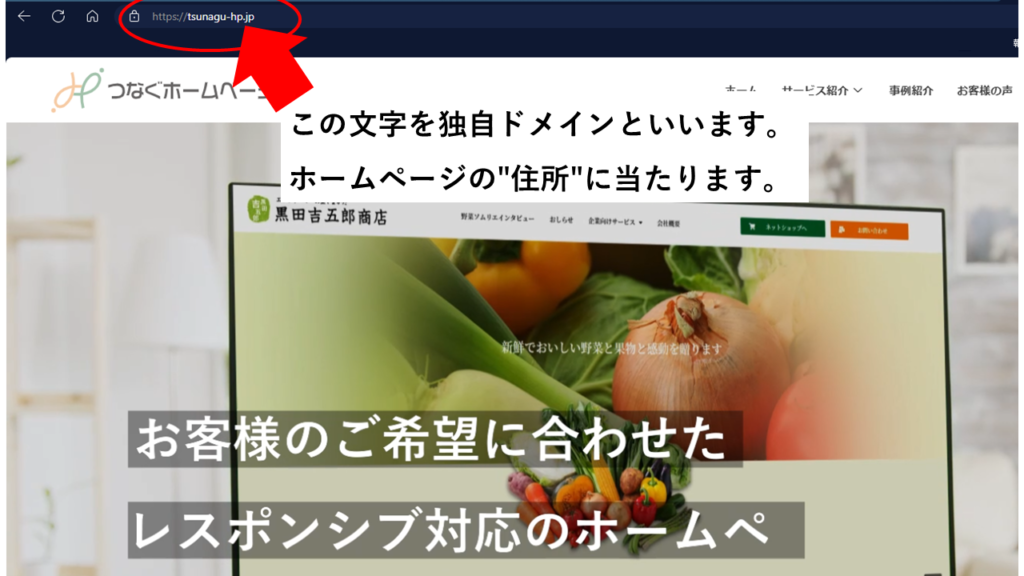

ドメインはインターネット上の住所のようなものです。例えば、当社の場合「tsunagu-hp.jp」がそれにあたります。当社が推奨するエックスサーバーを利用した独自ドメインの取得方法とドメインの種類についてご紹介します。

●ドメインの種類と取得方法

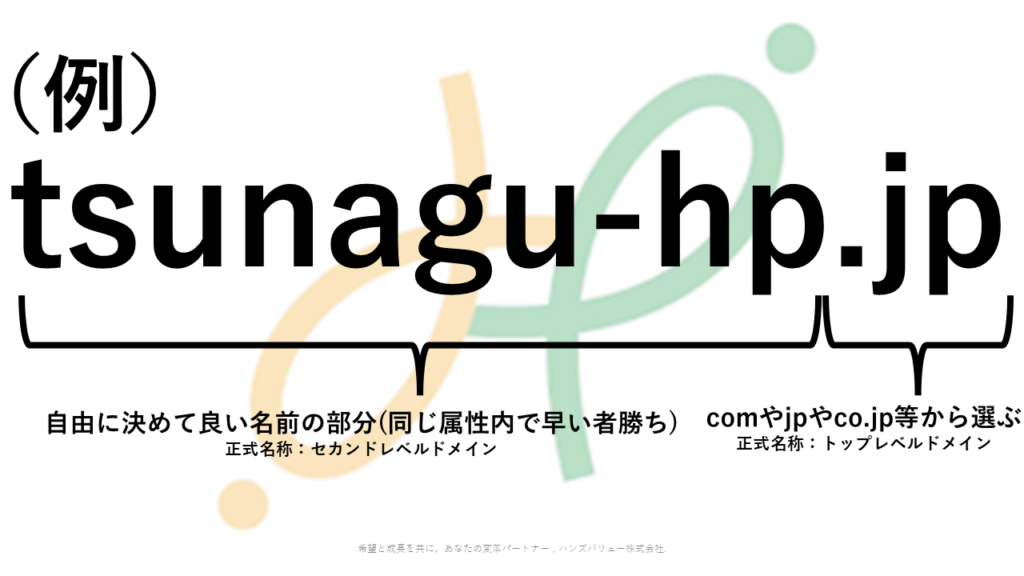

ドメインは、前半の「名前部分」と後半の「属性部分」の2つで構成されています。例えば、当社のドメイン「tsunagu-hp.jp」では、「tsunagu-hp」が名前部分、「jp」が属性部分です。この「jp」は日本を示し、「つなぐホームページ in Japan」という意味合いになります。

ドメインの名前部分は自由に設定できますが、同じ属性内では重複して取得することはできません。つまり、「jp」という属性では「tsunagu-hp」は当社のみが使用できますが、「com」属性では他社が同名を取得することが可能です。

代表的な属性には以下のものがあります。

- .com属性 商業用(コマース)を意味する最も人気の高い属性です。当社のお客様の中でも最も多く利用されています。

- .jp属性 日本の企業や団体であることを示す属性です。「〇〇.jp」は「日本の〇〇」を意味します。

- .co.jp属性 日本の法人のみが取得できる属性です。年間運用費はやや高めですが、法人限定のため信頼性が向上します。

なお、ドメインの種類や属性が直接検索順位や検索結果の表示に大きく影響することはありません。しかし、ドメインは一度決定すると、名刺や印刷物、看板、各種SNSアカウントなど、さまざまな場面で使用されます。特に重要なのが社員のメールアドレスです。「会社名@会社ドメイン」というメールアドレスは、会社の顔としてお客様や取引先とのやり取りに使用されます。そのため、「とりあえず」で決めるのではなく、長期にわたり会社の信用を支える重要な資産として慎重に選定することをお勧めします。

エックスサーバーでのドメイン取得は非常に簡単です。管理画面から入会申し込みボタンをクリックし、クレジットカードを登録後、独自ドメインの購入および設定ボタンを押すだけで完了します。 ※おすすめはしておりませんが、ドメイン業者とレンタルサーバー会社を別々に契約することも可能です。しかし、別事業者のサービスを組み合わせると設定が複雑になったり、相性の問題が発生する可能性があるため、初心者の方には推奨しておりません。

● ドメインの選び方のポイント

企業のホームページアドレスとなる独自ドメイン名は、会社の顔とも言える重要な要素です。一度決めたら変更が難しく、名刺やパンフレットにも使用するため、慎重に選ぶ必要があります。 長いドメイン名は名刺に入りきらず、文字を小さくせざるを得なくなります。また読み手に「難しそう」という印象を与え、純粋に損をしてしまう可能性があります。

一方で「abc.com」のような短すぎるドメインは、すでに他社が取得している可能性が高く、現実的ではありません。しかし、自社名が短くても長くても、実用的な方法があります。 そのひとつは県名を活用する方法です。山形県の企業なら「y-会社名.com」といった具合です。これなら比較的短いドメインでも取得できる可能性が高まります。もうひとつは事業内容を象徴する言葉を使う方法です。例えば運送業なら「hakobimasu.com」といった具合です。この方法なら、事業内容が一目で伝わるメリットもあります。ドメインの属性も大切な選択ポイントです。企業サイトでは「.com」「.jp」「.co.jp」が無難です。最近は「.asia」「.biz」「.tokyo」など新しい種類も増えていますが、一般的ではないため、企業サイトとしては避けた方が無難です。

独自ドメインはメールアドレスにも使用されます。そのため、ドメインを変更すると、取引先全員に新しいメールアドレスを通知しなければなりません。また看板や印刷物にも影響が出ます。つまり、一度使い始めると変更は容易ではありません。会社の将来も見据えて、じっくり考えて決めることをお勧めします。

2.2. サーバー

ホームページを作るにはレンタルサーバーとの契約が必要です。 ※クラウドサービスなど特殊なものもありますが、企業や団体のホームページではレンタルサーバーを利用するのが一般的です。

● サーバーの種類と選び方

『さくらインターネット』『エックスサーバー』『CORESERVER』『ロリポップ!』など、多くの事業者がサービスを提供しています。レンタルサーバーは基本的に価格と性能が比例します。安価なサービスでは、アクセスが増えるとホームページの表示が遅くなるなど、性能面で問題が出てくる可能性があります。

サーバーは後から変更することも可能ですが、想像以上の時間と手間がかかります。そのため、初めから適正な価格帯のサービスを選ぶことをお勧めします。目安として年間1万円程度のサービスが企業の初めてのホームページ運営には適しています。

気を付けたいのが、インターネット回線を契約している会社が提供するサーバーです。回線の契約特典やオプションとしてホームページスペースを提供していることがありますが、機能が限られていたり、独自ドメインが使えなかったり、セキュリティが十分でなかったりします。企業のホームページには適していません。

● レンタルサーバーの契約手順

契約手続きは一般的にインターネットからの申し込みで、クレジットカード決済が主流です。例えば『エックスサーバー』では10日間の無料お試し期間があり、実際の運用を体験してから契約するかどうかを決められます。このような無料期間を活用して、自社に合ったサービスを選ぶことをお勧めします。

YouTube動画も公式がアップロードしています。あわせてご参考ください。

3. ホームページの作り方4選

ホームページの作り方には大きく4つの方法があります。それぞれに特徴がありますので、自社に合った方法を選ぶことが大切です。

- 『WordPress』を使って自分で作る方法は、世界で最も利用されているホームページ作成システムを活用する方法です。この方法なら、ブログのような更新の多いホームページを運営できます。

- HTMLとCSSを使って自分でプログラミングする方法は、細かい部分まで自由にデザインできる一方で、専門的な知識と技術が必要になります。

- ホームページ作成ツールを使う方法は、『Wix』や『Jimdo』などのサービスを使って作る方法です。専門知識がなくても、ある程度見栄えの良いホームページを作ることができます。

- ホームページ制作会社に依頼する方法は、プロの視点でホームページを作ってもらえます。自社の要望を伝え、集客やブランディングまで考慮した企業らしいホームページを作ることができます。

どの方法を選ぶかは、予算や運用方法、更新頻度、必要な機能などを考慮して決める必要があります。詳しく紹介します。

3.1. WordPressで作る

● メリット・デメリット

『WordPress』を使ってホームページを作る方法について、その特徴を詳しく解説いたします。

『WordPress』とはブログやホームページを作るためのソフトウェアで、世界で最も利用されているホームページ作成システムです。例えば『エックスサーバー』では、ボタン1つで『WordPress』をインストールできる機能を提供しています。

大きな魅力は、専門知識がなくても作れることです。あらかじめ用意された雛形に、文章や写真を入れていくだけでホームページが完成します。文章の入力や写真の配置は、Wordやエクセルに似た操作感で行えます。お問い合わせフォームの設置や、動画、PDFファイルの掲載も可能です。

コスト面でも優れています。自社で作る場合、初期費用は不要です。年間の維持費は、サーバー代とドメイン代だけで済みます。具体的には年間1万円程度です。『エックスサーバー』なら独自ドメインを2つまで無料で取得できるため、実質的にサーバー代のみの負担でホームページ作りが出来ます。

ただし、全くの素人では思い通りのホームページを作ることは難しいという課題もあります。操作は簡単になっていますが、わからないことは自分で調べて解決する必要があります。また、用意された雛形を大きく変更しようとすると、プログラミングの知識が必要になります。

つまり、手軽に始められる反面、デザインや機能面では妥協が必要になる可能性があります。しかし、素早く低コストでホームページを開設したい場合は、有力な選択肢となるでしょう。

● 初心者向けの作成手順

『WordPress』での初心者向けホームページ作成手順について、具体的に説明いたします。

まず、ホスティングサービスとして『エックスサーバー』を契約することから始めます。契約手続きは『エックスサーバー』のウェブサイトから行えます。独自ドメインは2つまで無料で取得できますので、会社名などを含むドメインを取得するとよいでしょう。

『エックスサーバー』では契約後すぐに『WordPress』のインストールが可能です。管理画面から「WordPressインストール」を選択し、画面の指示に従って進めていけば、数分でインストールが完了します。

『WordPress』をインストールした後は、テーマと呼ばれる雛形を選びます。無料のテーマが数多く用意されており、その中からお好みのデザインを選択できます。会社の雰囲気に合ったテーマを選ぶことが重要です。

具体的な作業手順については、『エックスサーバー』が公式YouTubeチャンネルで詳しい解説動画を公開しています。契約からホームページの開設まで、一連の流れを動画で確認できます。動画ではブログという表現を使っていますが、同じ手順で会社の公式ホームページを作ることができます。

【エックスサーバー】WordPressブログの始め方ガイド【お申し込みからWordPressの初期設定までを解説!】

『WordPress』でのホームページ作りは、動画を見ながら進めれば、専門知識がなくても実現できます。まずは基本的な形のホームページを作り、その後徐々に改良を重ねていく方法をお勧めします。なお、『WordPress』は世界中で使われているシステムですので、分からないことがあれば、インターネット上で多くの解説記事を見つけることができます。また、コメント欄で相談いただければ、基本的な質問には対応します。

3.2. HTML・CSSで作る

HTMLとCSSでホームページを制作する方法は、インターネット時代の基本となるアプローチです。経営判断の参考として、具体的な特徴と実務上の考慮点をご説明します。

● 主なメリット

❶費用対効果が高い 自社でホームページを制作・管理できれば、制作費用を最小限に抑えることができます。

特に、シンプルな企業のホームページであれば、基本的な知識があれば1日程度で作れる場合もあります。経営者の多くは、ホームページ制作に高額な費用をかけることに慎重です。自社で対応できれば、その分を他の事業投資に回すことができます。

初歩的な技術についてはAmazonや楽天ブックスで沢山の書籍で獲得することが出来ます。古くからあるプログラム言語であるため、初心者でも理解しやすい内容の書籍が揃っています。

❷自由度の高さ デザインや機能を自由に実装できます。

テンプレートに縛られることなく、企業のブランドイメージに合わせた独自のデザインを実現できます。自由度の高さは、競合他社との差別化を図る上で大きな強みとなります。御社の独自性を存分に表現できるホームページを作ることができます。

❸知識の汎用性 HTMLとCSSの基礎知識は、WordPressなど他の制作ツールを使用する際にも役立ちます。

ホームページ運営の基礎として、長期的な資産になります。なお、HTML+CSSの基礎知識があれば、外注する場合でもホームページ制作会社とより的確なコミュニケーションを取ることができます。

● 実務上の課題

❶技術習得の負担 HTMLとCSSのコーディング、ファイルのアップロード方法など、技術的な知識の習得が必要です。

スマートフォン対応や異なるブラウザでの表示など、現代のホームページに求められる要件を満たすには相応の技術力が必要です。特に経営者の方が自ら習得しようとすると、貴重な時間を大量に消費することになりかねません。

❷時間的コスト 技術習得に加えて、実際の制作にも時間がかかります。

また、完成後もメンテナンスや更新作業が継続的に必要になります。ホームページの更新や管理は一度きりではなく、継続的な作業が必要です。この時間的負担を経営リソースの中でどう位置づけるかは重要な検討課題となるでしょう。

❸品質の確保 専門性の高い技術なため、独学では高品質なホームページを作るのが難しい場合があります。

特に、検索エンジン対策やセキュリティ面での配慮が不十分になりがちです。見た目は良くても、実際のビジネスで求められる機能や安全性が担保できないリスクがあります。

● 経営判断のポイント

❶本業への影響 ホームページ制作に時間を取られることで、本来の業務に支障が出る可能性があります。

技術習得と制作にかかる時間的コストを考慮する必要があります。多くの経営者様は、既に手一杯の業務を抱えています。新たにホームページ制作の負担が加わることで、経営の本質的な部分に支障が出ないか慎重に検討する必要があります。

❷リソース配分 自社でホームページを制作する場合、技術的な作業より、商品説明やサービス紹介など、コンテンツの質を高めることに注力した方が効果的な場合があります。

優れたホームページとは、技術的な完成度よりも、お客様に価値ある情報を提供できているかどうかで決まります。

❸長期的な維持管理 制作後の更新や保守作業を誰が担当するのか、社内で対応できる体制を整えられるのかを検討する必要があります。

人材の育成や確保も含めて、長期的な視点での判断が求められます。

● 推奨される活用方法

HTMLとCSSによるホームページ制作は、以下のような場合に特に効果的です。

- 社内に技術担当者がいる、または育成する予定がある

- ホームページの自社運営を長期的な戦略として位置付けている

- 独自性の高いデザインや機能が事業上重要である

これらの条件が揃っている場合、自社での制作は大きな強みとなります。

一方で、以下のような場合は他の手段を検討した方が良いでしょう。

- できるだけ早くホームページを立ち上げたい

- 制作後の更新が頻繁に必要

- 技術的な負担を最小限に抑えたい

このような場合は、制作会社への外注や制作ツールの活用を検討すべきです。

HTMLとCSSによる初めてのホームページ制作は、技術的な基礎知識として価値がありますが、事業目的を達成するための手段としては、必ずしも最適とは限りません。

WordPressなどのCMSやホームページ制作ツール、あるいは専門会社への外注など、複数の選択肢を比較検討することをお勧めします。経営資源と目標に照らし合わせて、最適な方法を選択することが重要と考えます。

● スキル習得のコツ

HTMLとCSSによる初めてのホームページ制作の技術習得には、体系的な勉強が効果的です。

現在、書籍やオンライン学習教材が数多く販売されていますが、初学者が陥りやすい失敗は、複数の教材に手を出してしまうことです。理想的な学習方法は、1冊の良質な入門書を選んで、それを徹底的に学ぶことです。当社のWebデザイナーは、同じ教材を3回程度繰り返し学習することで基礎力を養っています。

また、初学者向けの無料学習プラットフォームも充実しています。プログラミング学習サービス「Progate」などでは、HTMLとCSSの基礎を無料で学ぶことができます。特に社内に経験者がいない企業では、まずこうした無料サービスで基礎を学ぶことから始めることも賢明です。

学習を進める中で重要なのは、一度に多くを学ぼうとせず、着実に進めることです。地道にコツコツ頑張りましょう。

3.3. ホームページ作成ツールで作る

● ホームページ作成ツールの活用について

ホームページ作成ツールは、専門的な技術知識がなくても手軽にホームページを制作できる手段として注目されています。現在、多くのサービスが展開されており、経営資源を効率的に活用したいビジネス向けに適した選択肢となっています。

現在、有料・無料を問わず、多様なホームページ作成ツールが提供されています。代表的な有料サービスとしては、ランディングページ作成に特化した「ペライチ」、多機能な「Wix」「Jimdo」などがあります。検索順位対策に強みを持つ「アメーバオウンド」、完全無料で利用できる「Googleサイト」など、用途・目的に応じて選択できるツールが揃っています。

事例:ウィックスの紹介動画「Web制作のすべてがここに:Wixの魅力を50秒で紹介 | Wix.com」

ホームページ制作ツールの多くは無料プランが用意されています。 多くの場合、広告収入によってサービスが支えられており、機能制限付きながらも、コストをかけずにホームページ制作を始められます。 ※ただし、無料プランでは制作できるページ数に制限があったりする点には注意が必要です。

ホームページ作成ツールの共通点として、デザインの自由度は比較的限定的です。しかし、その代わりに豊富な雛形(テンプレート)が用意されており、これを基に自社のコンテンツを組み込んでいく形で制作を進められます。この方式により、デザインの専門知識がなくても、一定水準以上の見栄えを確保できます。

● 効果的な活用のポイント

ホームページ作成ツールを活用する際の最重要ポイントは、雛形の選定です。

複数のホームページ作成ツールの無料プランに登録し、実際に使用感を確認します。無料プランであれば費用負担がないため、この段階で複数のサービスを比較検討できるでしょう。確認のポイントは、操作性の良さと、自社イメージに合った雛形が用意されているかという点。

雛形選びには全体の7割以上の時間をかけることを推奨します。適切な雛形を選べれば、その後の情報入力作業は比較的スムーズにホームページ制作活動を進められます。

なお、無料プランを利用する場合、サービス提供者側の利用規約変更によってサービス内容が変わる可能性があります。無料サービスを利用する際の自己責任となりますので、重要な情報はバックアップを取るなどの対策が必要です。

ホームページ作成ツールは、技術的な専門知識がなくても比較的手軽にホームページを制作できる有効な選択肢です。

3.4. プロのホームページ制作会社に依頼する

プロのホームページ制作会社に依頼することは、サーバーやドメインの設定から、プログラミング、制作進行のコーディネートまで、包括的な支援を受けられる選択肢です。しかし、単に「プロに任せれば安心」という考えは適切ではありません。効果的なホームページ制作のために、業者選びと依頼の進め方について、実務経験に基づく重要なポイントをお伝えします。

● 業者選びの重要ポイント

ホームページ制作会社を選ぶ際、最も重視すべき点は連絡のしやすさです。対面でもオンラインでも構いませんが、スムーズなコミュニケーションが取れる業者を選ぶことが極めて重要です。その理由は、ホームページ制作の本質に関わっています。

制作会社はホームページを作る技術は持っていますが、お客様の事業目的や強み、商品・サービスの特長を完全に理解することは不可能です。そのためお客様の考えや思いを確実に伝え、それを受け止めてくれる制作会社との協力関係が不可欠となります。

また、ホームページは公開後が本当の勝負です。新商品の掲載や、反響に応じた改善など、継続的な更新や修正が必要になります。この際、迅速なコミュニケーションが取れない制作会社では、効果的な運用は望めません。

なお価格については、一見重要に思えますが、実は最優先すべき基準ではありません。(プロのホームページ制作会社さんに依頼する前提で)例えある程度のコストがかかったとしても、十分な問い合わせや成果が得られれば、それは適切な投資と言えるでしょう。反対に、低価格で制作しても成果が出なければ、それはすべて無駄な支出となってしまいますね。

● 依頼時の重要な注意点

ホームページ制作を依頼する際は、以下の点を十分に準備することが成功への鍵となります。

まず、自社の強みや商品・サービスの特長、事業の存在意義、ターゲットとする顧客層について、綿密な分析を行い、それを文書化する必要があります。制作会社はホームページ作りに関する技術的な支援は提供できますが、これらの本質的な部分は依頼者であるお客様でしか判断できません。

写真についても同様です。制作会社は高性能な機材で撮影することはできても、何を見せるべきか、どのような写真が顧客の心に響くのかは、事業への深い理解なしには判断できません。

つまり、ホームページ制作は「丸投げ」ではなく、制作会社の技術力を借りながら、自社で主体的に作り上げていくという姿勢が重要です。完全な丸投げでホームページを作ることは可能かもしれませんが、期待する成果を得ることは難しいでしょう。制作プロジェクトの成功には、御社と制作会社の緊密な協力関係が不可欠です。制作会社の選定から依頼の進め方まで、常にこの点を意識して進めることが、効果的なホームページの実現につながります。

4. 自分に合ったホームページ制作方法を決めるポイント

4.1. 費用を抑えたいなら「WordPressで自作」

WordPressによる自社制作は、費用対効果の高いホームページ制作方法です。エックスサーバーなどのレンタルサーバー会社と契約することで、独自ドメインの取得とWordPressの簡単インストール機能が利用できます。年間維持費は1万円程度と、企業向けホームページとしては最も経済的な選択肢となります。

エックスサーバーなどの主要なレンタルサーバー会社では、契約方法やブログ開設手順について詳しい情報をYouTubeで公開しています。ある程度の技術的知識は必要ですが、これらの情報を活用することで、独学での習得も可能です。

4.2. 無料で作りたいなら「ホームページ作成ツールで作る」

時間的制約の強い事業者にとって、ホームページ作成ツールは効率的な選択肢です。無料プランでは機能制限や広告表示などの制約はありますが、以下の利点があります。

まず、デザインは用意された雛形によって一定の品質が保証されています。また、セキュリティ対策やスマートフォン対応といった基本機能は、ツール提供元が責任を持って管理しています。特にセキュリティ面での心配が不要な点は、経営者にとって大きな魅力となっています。

ただし、企業や団体のホームページとしては一定の制約があることも事実です。本格的な事業展開を考える場合は、将来的な有料プランへの移行も視野に入れる必要があります。

4.3. おしゃれなホームページを作るなら「プロの業者に依頼」

WordPressやホームページ作成ツールでは、既存の雛形を使用する必要があるため、デザイン面での制約は避けられません。そのため、自社の強みや特長を効果的に表現したい場合には限界があります。

プロのホームページ制作会社に依頼することで、以下のような利点が得られます。

御社の意図を十分に反映したキャッチコピーや、効果的な写真・動画の配置が可能になります。また、独自性の高いデザインによって、競合他社との差別化も図れます。制作費用は他の方法と比べて高額になりますが、ビジネス効果という観点では最も期待できる方法と言えます。

4.4. 選択のまとめ

各方法の選択は、以下の要素を考慮して判断すると良いでしょう。

WordPressでの自作は以下の場合に適しています。

- 初期費用を抑えたい

- ある程度の技術習得に時間を割ける

- 自社で更新・管理を行いたい

ホームページ作成ツールは次のような場合の選択肢です。

- できるだけ早くホームページを開設したい

- 技術的な負担を避けたい

- セキュリティ管理を任せたい(考えたくない)

プロへの依頼は以下の条件で検討すべきです。

- ブランドイメージを重視している

- 独自性の高いデザインが必要

- 技術的な作業に時間を割けない

いずれの方法を選ぶにしても、長期的な運用コストと期待する効果を比較検討することが重要です。今後の事業展開を見据えた柔軟性も考慮に入れる必要があります。

弊社のホームページ作成の事例

ホームページ作成の実際の事例として、コーポレートサイト、ECサイト、サービスサイトの3つのカテゴリから各1件ずつピックアップして紹介します。

各サイトの概要や制作の目的、デザインや機能面の工夫、そしてリニューアル後の成果や反響について、分かりやすくまとめます。

コーポレートサイト事例:山形オートリサイクルセンター

概要

山形オートリサイクルセンターは、山形県で廃車の買い取りと中古自動車部品の販売を行う企業です。個人や企業から引き取った不要車両からエンジン・マフラーなど再利用可能な部品を取り出し、全国の整備工場などプロの業者に販売しています。創業以来、地域の自動車リサイクルを担うBtoB企業で、一般の人には「使えない車の処分業者」というイメージですが、その実全国規模で中古パーツ供給を手掛けています。

制作の目的

以前のサイトは紙の会社案内をそのままWebにしたような「イメージ優先」のデザインで、見た目は綺麗でも問い合わせ獲得にはつながっていませんでした。そこで問い合わせを増やすためにサイトを全面リニューアルし、単なる会社紹介ではなく実際に反応を取れるホームページへと生まれ変わらせることが目的でした。具体的には、サイトを集客ツールとして機能させ、廃車買取の見積もり依頼や中古部品の注文など問い合わせ件数を伸ばす狙いがありました。

デザイン・機能の工夫

リニューアルでは検索エンジン経由で集客できるようコンテンツ量の充実に注力しました。テキスト情報を大幅に増やし、画像中心だった構成を改めることでSEO効果を高めています。また「故障車」「事故車」「部品取り車」など業界の専門用語をサイト内に積極的に盛り込み、整備工場などプロの閲覧者に「プロ向けの会社だ」という好印象を与えるとともに検索順位でも優位に立てるよう工夫しました。さらに社長ブログを開設して最新事例や業界情報を発信するなど、自社の強みやサービス内容を具体的に伝えるコンテンツ作りにも取り組みました。

成果・反響

リニューアル後はホームページからの問い合わせ件数が飛躍的に増加し、月間70件以上に達しました。これはリニューアル前と比べ「ゼロに近い状態」から大きく向上した数字で、1営業日あたり約3件問い合わせが来る計算になります。検索エンジンでも主要キーワードで常に上位(1位)表示されるようになり、ホームページ経由で大型のトラックエンジンといった高額商品が売れるケースも生まれるなど、明確な効果が現れました。見た目重視だったサイトを情報重視に変えたことで「会社のイメージアップ」以上の実利を得ており、「ホームページを見て問い合わせました」という声が社内に寄せられるようになった点も大きな反響と言えます。

ECサイト事例:株式会社黒田吉五郎商店

概要

黒田吉五郎商店は、山形県天童市にて大正8年創業の青果卸売業者で、地元産の野菜・果物を旅館や病院、自衛隊などに卸すかたわらネット通販も展開しています。かつては高額納税者名簿を用いたダイレクトメールでサクランボやラ・フランスなど山形特産果物の通販に成功し、大きな売上を上げた実績があります。しかし個人情報保護法の施行に伴い名簿を活用した集客が難しくなり、現在は既存顧客へのリピート販売が中心となっていました。

制作の目的

休止状態に近かった通販事業を再活性化するため、自社ホームページを活用した新たなネット販売チャネルの構築に踏み切りました。具体的には、自社ECサイトを充実させて売上拡大を図ることが目的です。従来利用していたYahooショッピング等の外部モールに依存するのではなく、公式サイト上で地元の旬の果物・野菜を直接販売し、新商品の乾燥野菜シリーズなども訴求していく戦略を取りました。

デザイン・機能の工夫

黒田吉五郎商店ではウェブ専門の担当者が不在だったため、制作会社につなぐホームページ(ハンズバリュー社)にサイト企画・デザインから更新運用、集客施策の立案・実行まで一貫して依頼しました。

サイトデザイン面では商品写真や季節の旬の情報を見やすく配置し、顧客が安心して購入できるよう会社情報やスタッフの顔が見えるページ構成としています。加えて、SEO対策やブログによるコンテンツ発信など具体的なネット集客策も講じ、単にサイトを作るだけでなく継続的にアクセスと売上を伸ばす工夫がなされています。従来多数のコンサルタントに相談しても得られなかった「具体的に何をすべきか」という実行策まで踏み込んで提案・実施した点が大きな特徴です。

成果・反響

自社サイト経由の通販売上はリニューアル後に3倍に増加しました。(元々の売上規模が小さいため絶対額ではまだこれからですが、確かな手応えを得ています)。

半年ほどで目に見える成果が出たことで社内のネット販売への期待も高まり、「相談して良かった」と経営層から評価されました。

また、金融機関や自治体経由で紹介された10名以上のコンサルタントに相談した中で「結果を出してくれたのは島田さん(制作担当)だけだった」との声もあり、サイト改善とネット集客の成果に対する満足度の高さがうかがえます。

現在では新規顧客獲得の柱として自社ECサイトが位置づけられ、シーズン毎のキャンペーン情報発信やリピーター向け施策なども自サイト中心に展開できるようになりました。

サービスサイト事例:Hair with Water(美容室)

概要

Hair with Water(ヘアウィズウォーター)は山形市中心街・大手町に店舗を構える美容室です。カットやパーマ、ヘアカラーはもちろんヘッドスパやエステまで提供し、来店客のトータルビューティーをコーディネートするサロンとして地域で親しまれています。

スタッフはパート含め9名、平日・休日合わせ1日平均30名ほどの幅広い年齢層のお客様が訪れる、地元密着型の人気店です。

制作の目的

美容室のWebサイトでは奇抜なデザインが優先され肝心の情報が伝わりにくい例も多い中、Hair with Waterではお客様が知りたい情報を見つけやすいホームページを目指しました。また「常に最新情報を発信できる生きたサイト」にしたいという要望があり、専門知識のないスタッフでも簡単に更新作業できるよう制作会社に依頼しました。

つまり、デザイン性よりも使いやすさと更新のしやすさを重視し、自社で積極的に運用できるホームページにすることが目的でした。

デザイン・機能の工夫

ユーザーフレンドリーな構造を意識し、メニュー・料金・アクセス情報などお客様が知りたい内容にすぐ辿り着けるナビゲーションを設計しています。

トップページには最新のお知らせや季節ごとのおすすめ情報を頻繁に更新できるスペースを設け、来訪者に「今」を伝えられる工夫をしました。

店舗側で簡単に更新できるCMSを導入し、パソコン操作が苦手なオーナーやスタッフでもブログ記事や写真の追加・変更ができるようにサポートしています。

さらに、ヘアスタイルを紹介するヘアカタログ機能を実装し、長さや雰囲気など条件別に施術例を検索できるようにしました。

これにより、自慢の技術やスタイル提案をサイト上でも“見せる”ことができ、新規顧客にもお店の魅力が伝わりやすくなっています。

成果・反響

新しいホームページ公開後、「ホームページを見て来店した」というお客様が明らかに増加しました。現在ではチラシや紹介よりもホームページ経由で来た新規客の方が多いほどで、広告費をかけず集客できる効果を実感しています。以前は美容室検索ポータルサイトへの掲載に頼っていましたが、ホームページ刷新後は自社サイトだけで安定した新規集客が可能になりました。常に最新情報を発信できるサイトになったことでリピーターにも安心感を与え、「ブログを見て予約しました」といった声も聞かれるようになっています。総じて、「ホームページを作って良かった」「情報発信に積極的になれた」といった前向きな反響を得ており、地元中小企業である同店にとってWebから顧客を呼び込む成功事例となりました。

5. ホームページ作成のよくある質問と回答

Q1:ホームページ作成でやってはいけないことは?

企業や団体のホームページ制作において、最も注意すべきは写真や文章の権利関係です。具体的には以下の点に注意が必要です。

● 権利関係への配慮

- カタログ掲載商品の写真や文章を使用する場合は、メーカーに直接確認が必要です

- 製造業での受託製品の写真使用には、発注元の許可が必須です

- 権利関係が不明確な素材の使用は、後日の使用中止要請などのトラブルを招く可能性があります

● ビジネス上の配慮

取引先や競合他社もホームページを閲覧することを念頭に置く必要があります。具体的な注意点発議の通りです。

- 製造業・運輸業では安全規則の遵守(ヘルメット着用など)が写真に反映されているか

- 飲食店では料理の配膳やマナーが適切か

- 企業としての品質や信頼性を損なわないか

ホームページ作りに活用できない写真だと、当然ながら写真は撮り直しに。追加費用が発生するため、撮影前や撮影中に慎重な確認が重要となります。

Q2:ホームページを無料で作成する方法は?

完全無料でホームページを作成する場合、Googleサイトが良いと考えます。広告表示もなく、インターネット上に情報を公開できます。

ただし、以下の制限があることを理解しておく必要があります。

- 本来は社内情報共有用のツールのため、デザイン性に限界がある

- 純粋な情報発信が目的の場合のみ推奨

Q3:ホームページを自分で作成する方法は?

自作の場合、主に2つの方法があります。

- エックスサーバー + WordPress

- エックスサーバーの簡単WordPress設置機能を利用

- 最も手間の少ない方法の一つで、YouTube動画を見ながら半日程度で完成まで近づけられる

- ホームページ作成ツール

- 有償利用でも年間数万円程度で運用可能(無償で)

- 技術的な知識が少なくても作成可能

Q4:ホームページ作成にかかる費用は?

制作方法によって費用は大きく異なります。

● 自作の場合

- レンタルサーバー:年間約1万円

- ホームページ作成ツール:年間1万円~3万円程度

● プロの制作会社に依頼する場合

- 制作費:約50万円から

- 月額運用サポート:約1万円程度から

たしかに、ホームページ制作会社を選ぶと、制作費用は高く付くように思います。自作と比べると高額になりますが、補助金を活用することで負担を軽減できる可能性があります。例えば、国の小規模事業者持続化補助金では、ホームページの制作費の一部を補助金でサポートしています。最近は国の補助金は限られてきていますが、都道府県や市町村などの地方自治体が独自に実施している補助金制度も利用できる場合があります。

補助金の活用については、専門家又は商工会議所や商工会に相談いただくことが最短です。当社でも補助金の助言提案を行っています。

6. まとめ

ホームページ作成の方法について、経営者の視点から重要なポイントをまとめさせていただきます。

ホームページ制作には大きく分けて二つの選択肢があります。一つは自社で制作する方法、もう一つは専門会社に依頼する方法です。

自社制作の場合、WordPressなどのレンタルサーバーを利用することで、比較的手軽にホームページを立ち上げることができます。初期費用を抑えられる反面、デザインや機能面で制限されることがあり、また運用・保守にも社内リソースが必要となります。

一方、専門会社への依頼では、プロフェッショナルの知見と技術を活用できます。御社のビジネス目標に合わせた戦略的なホームページ制作が可能となり、集客や成果につながりやすいという利点があります。

経営判断の観点からは、以下の点を考慮することをお勧めします。

まず、ホームページに期待する役割を明確にすることです。単なる会社案内なのか、あるいは積極的な集客ツールとして活用するのか。目的によって最適な制作方法は変わってきます。次に、運用体制の検討です。社内でホームページを管理・更新できる人材がいるか、また継続的な運用にどの程度のリソースを割けるのかを見極める必要があります。最後に投資対効果です。制作費用は決して安くありませんが、適切に設計・運用されたホームページは、長期的に見て大きな事業価値を生み出す可能性があります。

私どもは、お客様の事業戦略に合わせた最適なホームページ制作の方法について、具体的なご相談を承っております。まずはお気軽にご連絡ください。ホームページ制作に関するご質問がございましたら、いつでもお問い合わせください。経験豊富な専門スタッフが丁寧にご説明させていただきます。

末筆ではございますが、長文にお付き合いいただき、ありがとうございま